肝硬変

大津市の内科・消化器内科の林内科クリニック|肝硬変

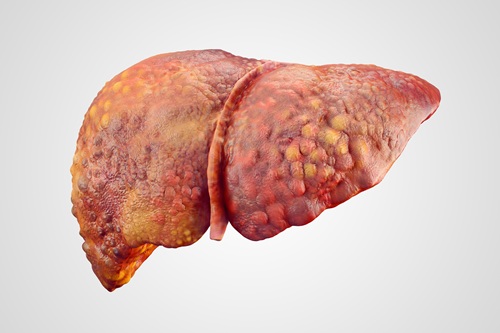

肝硬変

-

さまざまな合併症を引き起こす肝硬変

肝硬変とは、長期間にわたる肝臓の炎症や障害によって、肝細胞が破壊され、肝臓が線維化(硬くなる)し、正常な機能を失ってしまう病気です。

肝硬変が進行すると、肝臓が血液をうまく処理できなくなり、さまざまな合併症を引き起こします。

主な原因

肝硬変の主な原因には以下のものがあります。

ウイルス性肝炎(B型・C型肝炎)

慢性肝炎が長期にわたることで肝硬変へ進行することがあります。

アルコール性肝障害

長年の過度な飲酒が原因となり、肝臓が損傷を受ける。

非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

肥満や糖尿病などが原因で進行し、肝硬変に至ることがあります。

自己免疫性肝疾患

自己免疫が肝細胞を攻撃することで慢性炎症を引き起こし、肝硬変に進行することがあります。

胆汁うっ滞性疾患(原発性胆汁性胆管炎など)

胆汁の流れが悪くなり、肝臓に負担をかける。

その他の原因

遺伝性疾患(ウィルソン病など)や特定の薬剤による肝障害も肝硬変の原因となることがあります。

主な症状

代償性肝硬変(初期)

肝硬変の初期段階では、自覚症状がほとんどないことが多いですが、進行すると次のような症状が現れます。

倦怠感・疲れやすさ

肝臓の機能低下により、エネルギー代謝が低下します。

食欲不振・体重減少

肝機能の低下により栄養の吸収が悪くなります。

腹部の違和感

肝臓の腫れによってお腹の張りを感じることがあります。

非代償性肝硬変(進行期)

病気が進行すると、以下のような深刻な症状が現れることがあります。

黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)

肝臓の解毒作用が低下し、ビリルビンが体内に蓄積する。

腹水(お腹に水がたまる)

肝臓の血流障害により、体内の水分バランスが崩れる。

下肢のむくみ

血流の異常によって、足がむくみやすくなる。

意識障害(肝性脳症)

肝臓がアンモニアなどの有害物質を分解できなくなり、意識がもうろうとすることがある。

食道・胃静脈瘤の破裂

肝臓の血流が滞り、食道や胃の静脈が膨らんで破裂し、吐血や下血を起こすことがある。

未然に防ぐためには

肝硬変を防ぐためには、肝臓に負担をかけない生活習慣を意識することが重要です。

B型・C型肝炎の早期治療

肝炎ウイルスの感染が肝硬変の主な原因の一つです。早期の検査・治療が肝硬変の予防につながります。

【B型肝炎】抗ウイルス治療を受けることで、肝硬変への進行を抑えることができます。

【C型肝炎】近年ではウイルスを排除できる治療法が進歩しており、早期治療が推奨されます。

アルコールの適量摂取

過度な飲酒は肝臓に大きな負担をかけるため、節酒や禁酒を心がけましょう。

アルコール性肝硬変のリスクを減らすために、休肝日を設けることも大切です。

脂肪肝の管理

肥満や糖尿病を伴う非アルコール性脂肪肝炎(NASH)から肝硬変へ進行するケースが増えています。

【適度な運動を取り入れる】ウォーキングや軽い筋トレなど

【バランスの取れた食事を心がける】高脂肪・高糖質の食事を控え、野菜や魚中心の食事にする。

定期的な健康診断

肝機能異常は自覚症状が出にくいため、定期的な血液検査や画像検査で早期発見することが大切です。

肝硬変の検査・治療

肝硬変は進行すると深刻な合併症を引き起こす可能性があるため、早期発見・早期対策が重要です。当院では、肝硬変の診断・治療に対応しており、生活習慣改善のアドバイスも行っています。

「肝機能異常を指摘された」「肝硬変が心配」「倦怠感やむくみが気になる」など、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

診断のための検査

肝硬変の診断には、以下の検査を行います。

血液検査

AST・ALT・アルブミン・血小板数などを測定し、肝臓の状態を確認します。

腹部エコー(超音波検査)

肝臓の硬さや血流の状態を調べます。

レントゲン検査

補助的に使用されることがあります。

肝硬変の治療

肝硬変の治療は、病状の進行を抑え、合併症を予防することが目的です。

生活習慣の改善

禁酒や適切な食事療法を行う。

薬物療法

ウイルス性肝炎の場合は抗ウイルス薬を使用し、必要に応じて利尿剤(腹水対策)や肝庇護剤を処方。

食道・胃静脈瘤の治療

内視鏡治療で出血のリスクを減らす。

肝移植

重度の肝硬変で、肝機能が著しく低下した場合に考慮される治療法。